PR

スリーハーフラブ、というバンドに参加していました。まず名前の由来は

スリー=3

ハーフ=半分

ラブ=LOVE、ではなく「RUB=こする」

つまり、「3こすり半」という何とも下品な名前なのです。ROLLYがやっていた「すかんち」ほどは下品ではないですが・・・

結成は私が前職を辞めてすぐ、25歳頃の話です。以前書きました「前職の先輩」であるNさんと「バンドを組もう!」というお誘いから、始める事にしました。で、バンドをやるという事は決めてまして、ボーカルのNさん、ギターの私きよ。残りのメンバーをどうするか?という事になりましたが、ここからがとんとん拍子に事が進みます。

Nさんが声をかけた(かけられた?)ドラマーMさんが加入しました。そしてMさんと旧知の音楽仲間であるFさんがベーシストとして加わりました。そしてサイドギターとして、これまた私の前職の先輩にあたるYさんが加入。これでメンバー5人となったのです。

そこでつけられたバンド名が先述の「スリーハーフラブ」でした。これはMさんの発案でした。

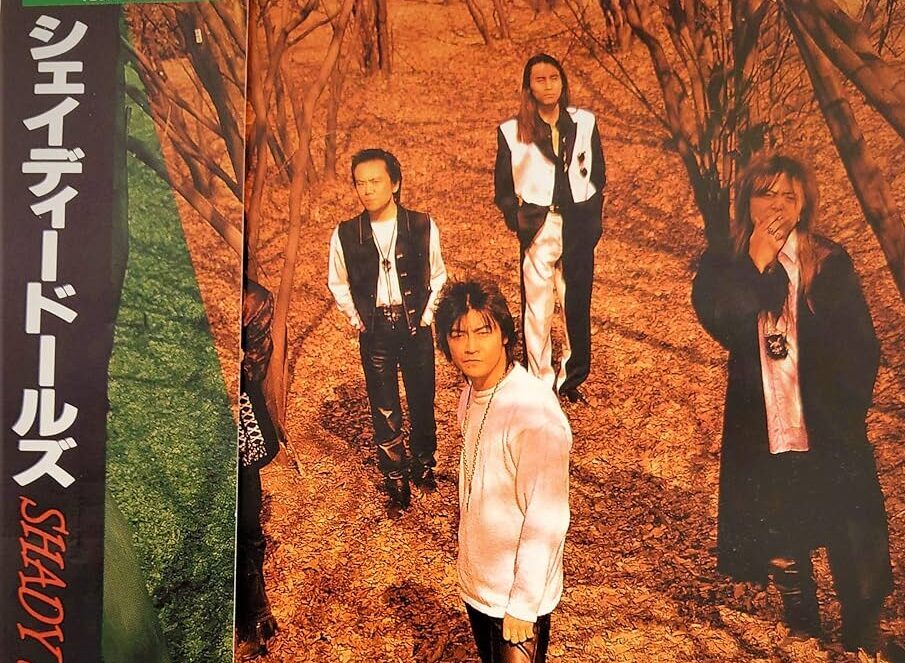

で、このバンドのレパートリーはズバリ「SHADY DOLLS(シェイディードールズ)」という日本のバンドの曲のコピーでした。このSHADY DOLLSというのは私は全く知らなかったのですが、実は私が前職を辞めた直後にNさんから「SHADYが解散するから、そのラストライブに一緒に行かないか?」というお誘いがあったのが知ることになるきっかけです。当時はもう実家の名古屋に帰郷していましたが、Nさんと二人で上京。確か渋谷のライブハウスでした。そこで見たSHADYの最初で最後のライブ。なかなか楽しかったです。こういうスタンディングのライブハウスというのは自分としては初めての経験でしたので、余計に楽しかったのかもしれません。

SHADY DOLLSはブルースに根付いたロックンロールといったジャンルになると思います。ローリングストーンズみたいな感じでしょうか。歪み過ぎないギター2本の掛け合い的なサウンドに伸びのあるボーカルがシャウトするような・・・。自分にはない音楽なので、まず身につけることが肝要でした。Nさんから勉強用にSHADYのベスト盤を頂きまして、繰り返し聴いて覚えたものです。

レパートリーは5曲くらいに絞りまして、初顔合わせは名東区のスタジオでした。しばらくこのスタジオに通う事となりました。当時はバンドらしいスタジオ練習は横浜在住時の浜省コピーバンド「スティック」でしか経験がなくて、自分の音作りに時間がかかりました。で、当時はその音作りが良くない状態で、まず自分の耳にギターアンプの音が一番よく聴こえる位置でセッティングしているつもりでしたが、そのスタジオのギターアンプは1段高い棚の上に置いてあったため、自分がそのギターアンプの音を塞ぐような形になっていました。「最もアンプに近いところに立っているのだから、音は一番聴き取りやすいはず」と考えていても、体がアンプの音を塞ぐ形となっていたため、逆に自分の音が聞きづらくなっていたのです。そこで音が聞こえないとばかりにギターアンプのボリュームを上げ気味でセッティングしてました。そうするとギターアンプの正面に立つボーカルNさんとサイドギターYさんに、私のギターアンプの音が直撃するようになっていました。こうなると後はボリュームの上げ合いになります。自分の音が聞こえないボーカルさんとサイドギターさんは自分のボリュームを上げていきます。そうすれば自分の音が聞こえない私が更にアンプの音を上げて・・・となると、基本的に音量調節ができないドラムが目一杯の力で叩くようになり、ドラムと連動するベースの音がマスキングされて増々バンド全体の音が聞こえなくなっていったのです。

本来バンドの音はまずドラムの音が基準となり、それに合わせたベースの音を作ります。それらの音が聞こえる程度でギターの音を調整して、それらが耳障りにならない音量でボーカルの音を決めます。なので、ギターの音はドラムやベースの音より大きくなってはバランスが取れなくなるのです。なのでギタリストは自分のギターアンプからの音が最小限の音量で弾けるように耳を鍛えることが重要です。そこで思いっきりギターの音を大きくするとどうなるか?ギターの音はボーカルの音域と被るので、結果的にボーカルは自分の音が聞こえなくなります。そこでボーカルマイクの音響を上げるとマイクがハウリングを起こします。それだとバンド演奏にならないのでボーカルの音量は小さく下げられます。こうなるとライブで

ギターの音がうるさくて、ボーカルが全然聞こえなかった

ということになります。私もいくつかバンドの演奏を見てきましたが、演奏は上手でもボーカルの言葉が全然聞き取れなかった、という事を経験してます。要は自分たちの事だけ考えるのではなく、最終的なリスナーの事を意識した音量のバランスを心がける必要があります。しかし当時の私たちはその辺のノウハウが希薄でした。その辺りの事が理解できるようになるのは、この後に起こる「音楽合宿パート2」で身に染みることになるのです。

今日はこの辺で筆を起きます。最後までお読みいただきありがとうございました。

では、また

きよ

コメント