PR

DTM(デスクトップミュージック)。つまりパソコンで音楽を作る場合に、どうしても使いたいのが

ドラムの音

です。昔からそれについては悩んでいて、曲を作るようになった初期の頃は

おもちゃのタンバリンの音

を使ってリズムを録音していました。さすがにそれでは格好がつかないので、カシオのポータブルキーボードの音を使って、指でそれを鳴らしたものをドラムとして使っていました。

これはこれで味わいのある音になっていたのですが、細かいフレーズや繰り返しのパート・・・例えば1番と2番は大体同じドラムのパターンなので、それをミスなく打ち続けるのは、かなり大変でした。

そこでシーケンサーという、要は機械で自動的に打ち込んだ音を録音させる、事を考え始めました。

ただシーケンサーは慣れないと打ち込みも難しいようで、どうやったらそれが実現できるのか、悩みました。それで考えた末に行き着いたのが

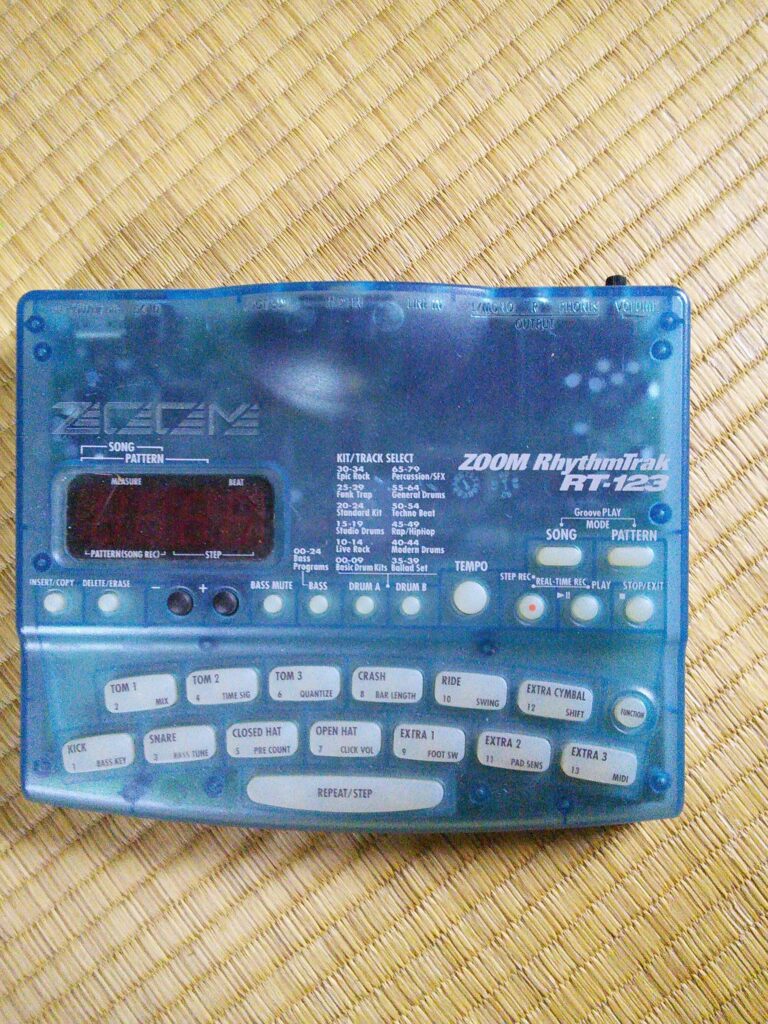

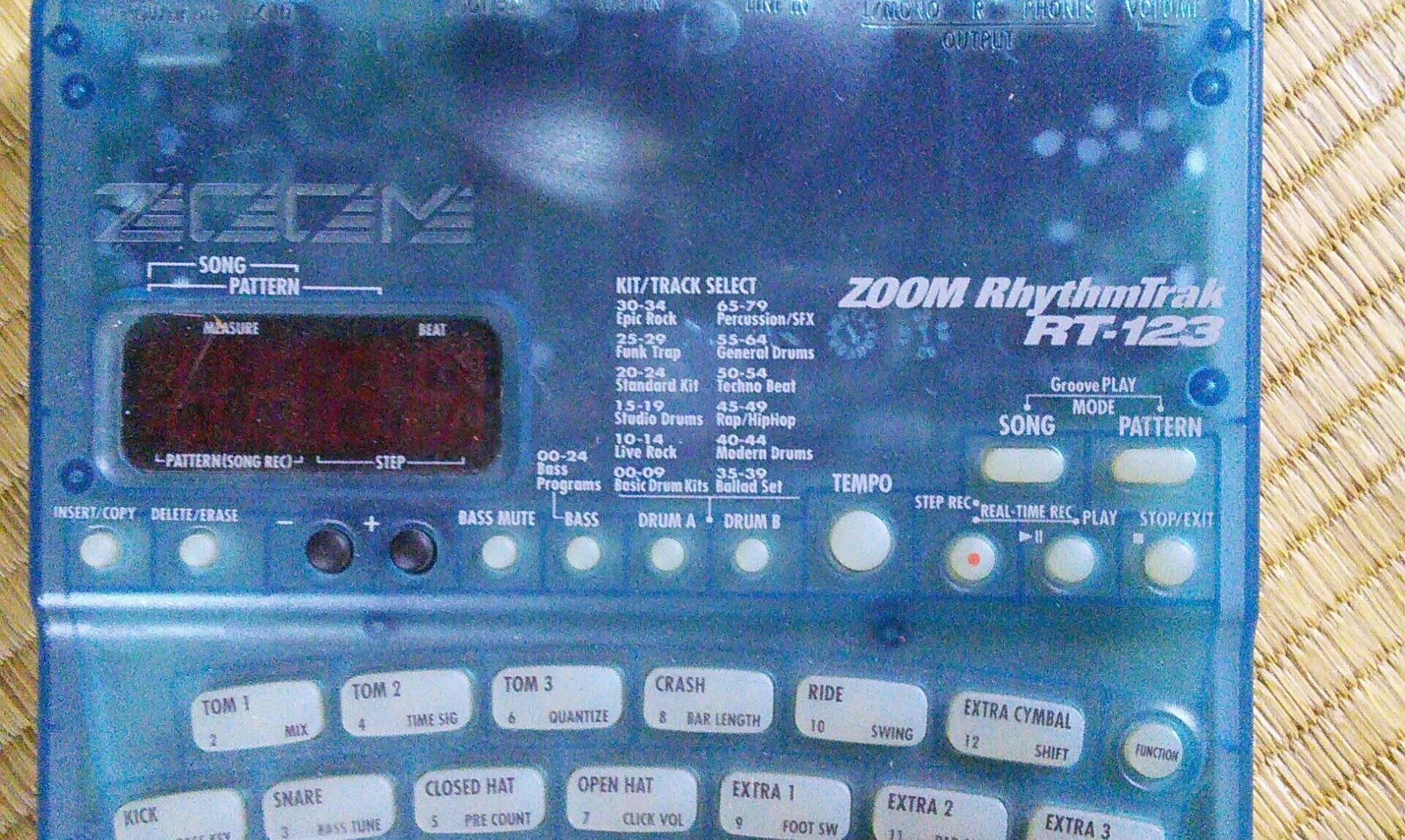

ZOOMのドラムマシン RT-123

という機材を使う事にしました。

これは手でポチポチとドラムの音を入力していくのですが、クオンタイズという音のズレを自動的に揃えてくれる機能がありました。簡単なリズムパターンはこの機材で十分でした。

これを使って作った曲も相当数あります。以下は私が昔このRT-123を使って録音した音源を使ったライブ映像です。

ドラムよりもギターがやかましい歌ですね^^しかも内容が暗い・・・

この頃はボーカロイドがなかったので、自分で歌っていました。

で、RT-123ですが、データをセーブする機能がありませんでした。作ったドラムパターンをどうしても保存したいと思った私はいよいよ「パソコンを導入した曲作り」というものを模索し始めたのです。

最終的に現在のスタインバーグ社の「CUBASE」(キューベース)というソフトを使ってドラムのパターンを制作するようになりました。現在ではギター以外のパートは全てこのCUBASEで作るようになっています。歌声すらボーカロイドを使ってますから、便利になったと言えば便利になったと言えるでしょう。おかげでドラムパターンだけでなく、他のパートのデータも後から扱えるので、気に入らない箇所はパソコン上で全て修正や追加も出来ます。

ところでこのドラムパターンというものは、どこでどうやって学んだのでしょうか?僕はギタリストなので、ドラムのドの字も知らないのですが、どうしてドラムパターンが作れたのでしょう?

答えは「バンドをやっていたから」だと思ってます。

CDなどの音や、ライブに行ったときの音は、他のパートにかき消されてよくわかりません。ですが、スタジオで練習する時はドラムの音が一番大きいので、そのパターンが聞こえやすいんですね。

バスドラムの音が基本にあって、そこにスネアドラムとハイハット音がリズムを刻む・・・このパターンがほとんどなわけで、そこさえ理解しておけばほかのフィルイン(おかず)は何となく聞いたことがあるフレーズを打ち込めばいいわけです。で、通して聴いてみて、不自然な個所や物足りない箇所、逆に音の数が多すぎる場所を後から調整できるわけです。この辺がDTMの便利なところですね。

これをやるようになってからは、ドラムの音を良く聴くようになりました。で、自分の作る曲に応用できないかという事を意識するようにしています。

今回はこれで筆を置きます。最後までお読みいただきありがとうございました。

では、また

きよ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44369596.d2c36e69.44369597.9f40dcbf/?me_id=1197445&item_id=10083328&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakuragk%2Fcabinet%2Fgroovelab%2Fglhs01min6.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント